多田羅 景太

1975年、香川県生まれ。京都工芸繊維大学デザイン・建築学系助教。京都工芸繊維大学造形工学科卒業後、デンマーク政府奨学金留学生としてデンマークデザインスクール(現デンマーク王立アカデミー)に留学。同校では、オーレ・ヴァンシャーやポール・ケアホルムに師事したロアルド・スティーン・ハンセンの下で家具デザインを学ぶ。デンマーク滞在中、スカンディナヴィアンファニチャーフェアなどの展覧会に出展。2003年、同校卒業後に帰国。08年までデザイン事務所にて、家具を中心としたインテリアプロダクトなどのデザインを手掛ける。現在、京都工芸繊維大学の他、尾道市立大学でも講師を務める。著書に『流れがわかる! デンマーク家具のデザイン史』(誠文堂新光社)。2022年に開催された「フィン・ユールとデンマークの椅子」展(東京都美術館)において学術協力および会場デザインを担当。

目次

ドイツで生まれたウェグナー

デンマークを代表する家具デザイナーとして知られるハンス J. ウェグナー(1914-2007)は、デンマークとドイツの国境沿いの町トナーで1914年に誕生しました。当時のトナーはドイツ北部のシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州に属していたため、ウェグナーはデンマークではなくドイツで誕生しています。しかし、第一次世界大戦後の1920年にデンマークとドイツの国境線が再編されたことにより、トナーはデンマークに編入されました。その結果ウェグナーは、その後の人生をデンマーク人として送ることになったのです。もしトナーがデンマークに編入されることなくドイツ側の町であり続けたとしたら、ウェグナーの人生は大きく変わっていたに違いありません。

17歳で木工職人に

ウェグナーの父親はトナーの町で靴工房を営んでいました。幼少期からものづくりに関心があったウェグナーは、父親の靴工房で様々な道具に親しみながら成長します。14歳になると近所の木工房に弟子入りし、ベッドや棺桶などトナーで暮らす人々の暮らしに必要な木製品を製作するようになりました。筋が良かったウェグナーは、17歳のときに職人試験に見事合格し、若くして一人前の木工職人になります。後年デンマークを代表する家具デザイナーとなるウェグナーですが、木工職人として修業を積んだこの頃の経験が後に大きな意味をもつようになりました。

家具デザインとの出会い

その後も木工職人としての経験を積み重ねていたウェグナーでしたが、21歳の時に兵役のためコペンハーゲンのあるシェラン島に移り住みます。当時のコペンハーゲンでは、コーア・クリントを中心とした家具デザインの本格的な教育体制が王立芸術アカデミーで整うなど、従来の伝統的な家具とは異なるモダンな家具デザインに対する熱気が高まりつつある時期でした。故郷のトナーに戻って自身の工房を開く夢を抱いていたウェグナーでしたが、その前に家具のデザインを学ぶ必要性を感じます。そこで、兵役を終えた後もそのままコペンハーゲン残り、美術工芸学校で本格的に家具のデザインを学ぶことにしました。

美術工芸学校では、コーア・クリントの教え子のひとりであるオルラ・モルゴー・ニールセンが教鞭を執っており、クリントが提唱していた家具デザインの方法論にも触れることができました。ウェグナーは中国の椅子のリ・デザインを後のライフワークとしますが、美術工芸学校での学びが活かされたといえるでしょう。優秀な成績を修めたウェグナーでしたが、より実践的な家具デザインを身に着けることを選択し、卒業を待たずしてアルネ・ヤコブセンとエリック・モラーの共同建築事務所に勤務するようになります。

ヤコブセンの下で

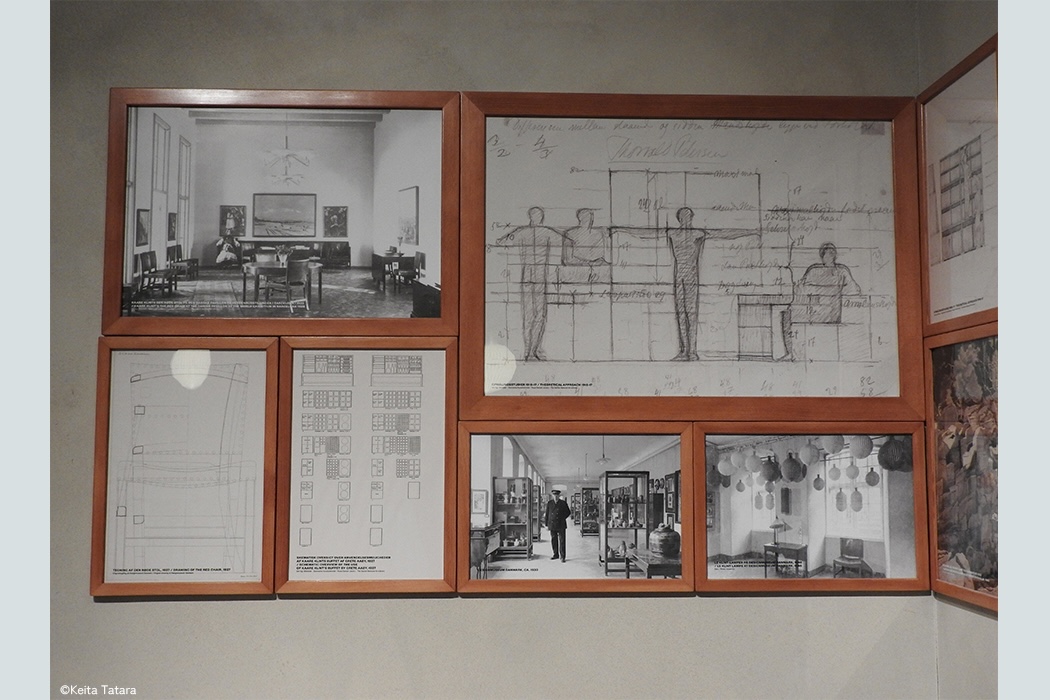

最初のプロジェクトとして、フュン島東部の町ニューボーに建てられた図書館の家具デザインを担当しました。ここでは閲覧室の椅子やテーブルに加え、本棚などもデザインしています。ニューボー図書館でのプロジェクトを終えたウェグナーは、ユトランド半島最大の町、オーフスに建てられる新市庁舎のプロジェクトに携わります[i]。ヤコブセンとモラーによって設計されたオーフスの新市庁舎は、当時のデンマークにおける近代建築の大規模プロジェクトであり、若いウェグナーにとって実務経験を身に着けるこの上ない機会となりました。中でも議場のインテリアデザインは特筆すべきものですが、ウェグナーは議員が使用するテーブルや椅子などをデザインしています。また、デンマークでは市役所で結婚式を挙げるカップルも多いのですが、式場で使用する家具もデザインしました。なおウェグナー自身は、ヤコブセンとモラーの事務所で秘書として働いていたインガと出会い、1940年に結婚しています。

オーフスでの下積み時代

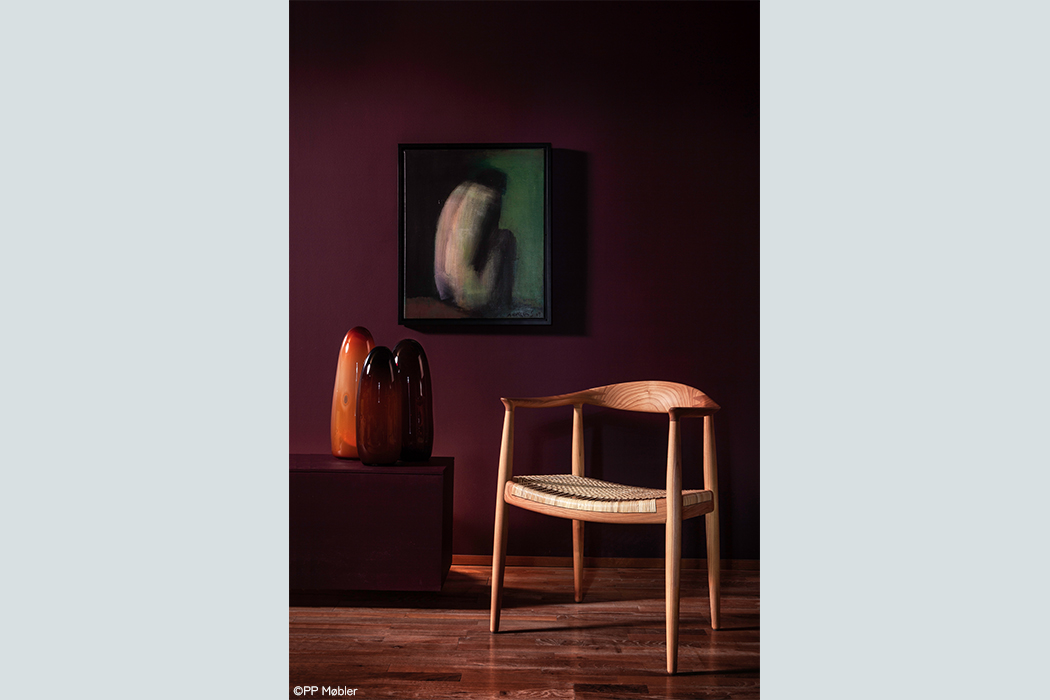

オーフスでの大規模なプロジェクトを終えたウェグナーは、そのままオーフスに留まり自身のデザイン事務所を設立して活動を継続します。しかしながら当時は第二次世界大戦のさなかであり、ウェグナーの収入だけでは食べて行けず、インガ婦人に支えられる時期もあったそうです。また、美術工芸学校時代のクラスメイトであったボーエ・モーエンセンがFDBモブラー[ⅱ]のデザイン責任者としてコペンハーゲンで活躍する姿をみて、焦りのようなものを感じていたのかもしれません。このような苦しい時期を過ごしたウェグナーでしたが、中国・明代の椅子、圏椅(クァン・イ)を参考にしてデザインしたチャイナチェアをきっかけに、自らのスタイルを模索していきます[ⅲ]。ウェグナーはその後も生涯を通じてチャイナチェアのリ・デザインを行っていますが、その過程で彼の代表作となるYチェア(CH24)やザ・チェアがデザインされていることからも、中国の椅子との出会いは運命的なものだったといえるでしょう。

北欧を代表する家具デザイナーへ

このようにオーフスでの下積み時代を経験したウェグナーでしたが、終戦後、学生時代の恩師であるオルラ・モルゴー・ニールセンの斡旋により、コペンハーゲンに戻って美術工芸学校で教壇に立つようになります。教え子のなかには、後にデンマークを代表する家具デザイナーのひとりとなったポール・ケアホルムもいました[iv]。定期的な収入が得られるようになったことで生活が安定したウェグナーは、教職の傍ら自身のデザイン活動にも勤しむようになります。日中は美術工芸学校で教鞭を執り、夜はヨハネス・ハンセンの工房[ⅴ]で作業をする日々が始まりました。1947年にイギリスのウィンザーチェアをリ・デザインしたピーコックチェアを発表した後、1949年には早くも代表作となるYチェア(CH24)とザ・チェアを発表しています。これらの業績が評価され、1951年には第1回ルニング賞[ⅵ]をフィンランドのタピオ・ヴィルカラと共に受賞し、デンマークのみならず北欧を象徴するデザイナーとして、広く世界に認められるようになりました。

クラフトマンシップの極み

以降も次々に名作を世に送り出したウェグナーですが、そこには若い頃に習得した木工職人としての知識と経験が活かされていると言わざるを得ません。デンマークの伝統的なクラフトマンシップを活かしたウェグナーのデザインは、作品のディテールに見どころがふんだんに盛り込まれています。それと同時に、ウェグナーならではの遊び心やユーモアが、作品に対する親しみやすさを生み出しているのではないでしょうか。ウェグナーの作品に、よく動物や鳥の名前が与えられるのはそのせいかもしれません。

ウェグナー博物館

ウェグナーは生涯を通して500脚以上の椅子をデザインしたといわれていますが、これは同時代に活躍したデンマークの家具デザイナーと比較しても驚異的な数字です。1995年にはウェグナーの長年の功績を称え、故郷トナーの町にウェグナー博物館が設立されました。町に残されていた古い給水塔を移築、改修して建てられた博物館の最上階からは、はウェグナーが生まれ育ったトナーの町を一望することができます。ウェグナーも眼下に広がる故郷の風景を見て、感慨にふけったのではないでしょうか。

[ⅰ] 名作北欧家具を生み出したデザイナーたちの「人となり」VOL.3 アルネ・ヤコブセン(Arne Jacobsen)- 前編

[ⅱ] 生活協同組合FDBの家具部門。庶民のための家具を開発し、生活協同組合のネットワークを通じて販売していた。

[ⅲ] オーレ・ヴァンシャーが1932年に出版した『MØBELTYPER』(家具様式)を通じて、圏椅(クァン・イ)を参考にしたと思われる。

[iv] 北欧家具の名作を生み出したデザイナーたちの「人となり」 VOL.1 ポール・ケアホルム(Poul Kjærholm)- 前編

[v] 当時ウェグナーと協力していた家具工房。ヨハネス・ハンセン工房で製造されていたウェグナーの家具の製造ライセンスは、後にPPモブラーへと引き継がれた。

[ⅵ] ニューヨーク5番街でジョージ・ジェンセンの輸入代理店を経営していたフレデリック・ルニングによって創設された北欧のデザイン賞。受賞者には海外への視察旅行が提供され、ウェグナーは妻のインガとアメリカとメキシコを視察した。